영화 '두 교황'과 한국 정치의 위기

“두 교황”이 한국 사회에 건네는 묵직한 질문: 타협은 패배가 아니라, 변화를 향한 지혜다

넷플릭스 영화 두 교황을 보고 있노라면, 문득 한국 사회의 ‘보수와 진보’가 로마 바티칸 정원 어딘가에 앉아 피자 한 조각을 나눠 먹으며 대화를 나누면 얼마나 좋을까 싶다. 물론 현실에선 피자보다 ‘프레임 전쟁’이 더 흔하다.

영화는 베네딕토 16세와 후임 프란치스코 교황의 만남을 그리지만, 실은 우리 모두의 이야기다. 보수와 진보, 전통과 개혁, 신중함과 급진성—이들이 충돌하고 고민하고 마침내 공존하는 이야기. 영화 속 베네딕토는 “신의 목소리가 들리지 않는다”고 고백한다. 우리 정치권도 국민의 목소리를 듣지 못하고 있다면, 그건 아마 ‘이어폰’이 아니라 ‘이어플러그’를 착용하고 있어서일지도.

대선을 앞둔 지금, 한국 사회의 양극화는 명백하다. 보수와 진보가 서로를 향해 날리는 말들은 거의 주술의 시대에 가깝다. 프란치스코가 아르헨티나 독재 시절의 침묵을 참회하고, 베네딕토가 교황직을 사임하며 겸허해지듯, 우리 사회도 가끔은 ‘내가 틀릴 수도 있다’는 가능성에 문을 열어야 하지 않을까? (물론 정치인에게 이 말을 하자면 “팩트 체크부터 하시죠”라는 답이 돌아올지도 모른다.)

타협은 약점이 아니다. 오히려 가장 강한 사람만이 먼저 손을 내밀 수 있다. 변화는 급진적 뒤집기가 아니라, 오래된 나무에 새잎이 돋는 일이다. 프란치스코는 말한다. “우리는 벽이 아니라 다리를 지어야 합니다.” 한국 사회에 필요한 것도 바로 그 다리—진영 간의 벽을 넘어서는 다리다.

두 교황은 엄숙한 영화지만, 그들이 나중에 축구를 함께 보는 장면은 말한다. 결국 다툰다 해도 함께 웃고, 먹고, 걷고, 또 살아가야 한다고. 우리가 살아가는 이 사회도 마찬가지다. 누가 이기고, 지고가 아니라, 누가 끝까지 함께 가는지를 물어야 할 때다.

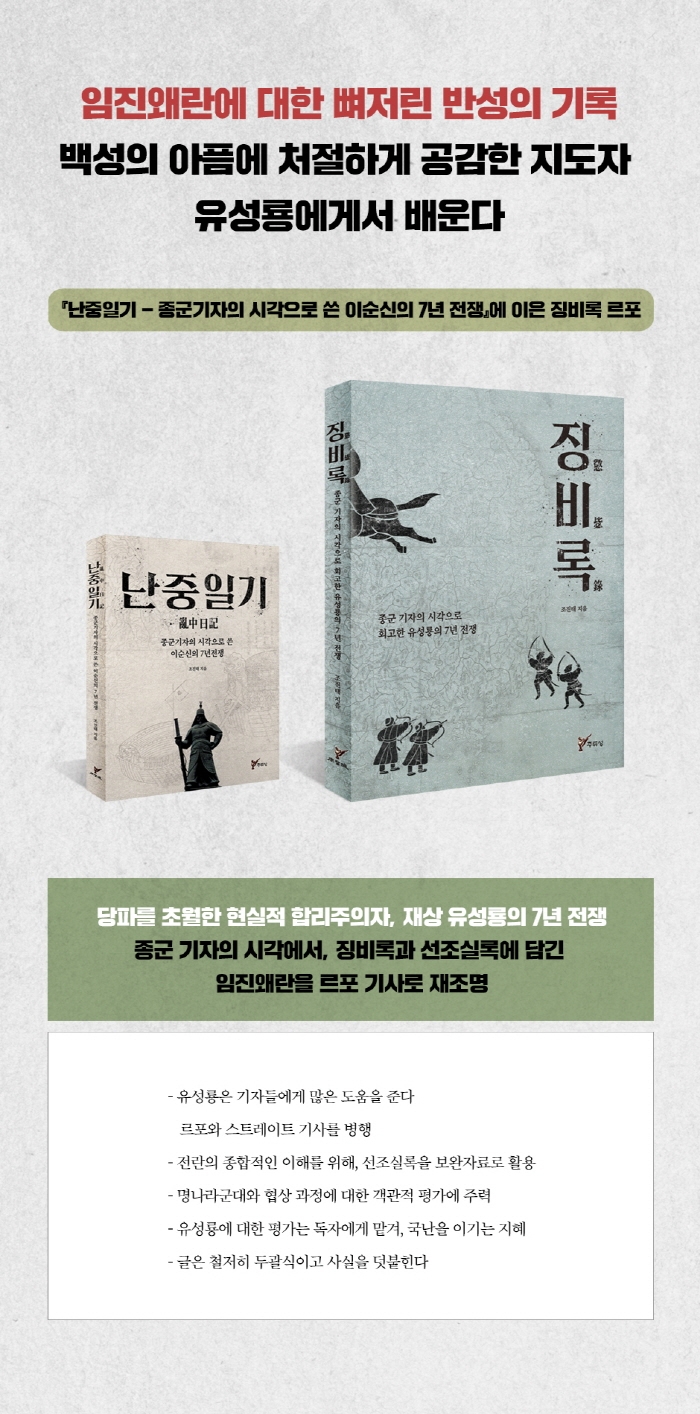

조진태 / '난중일기', '이순신의 바다, 조선수군의 탄생' 저자

[저작권자(c) 청원닷컴, 무단전재및 재배포 금지]

[기사 제공자에게 드리는 광고공간]