제주 올레 10-1 코스(가파도 일주)

제주 올레 10-1 코스는 가파도를 한 바퀴 도는 길이다. 아침부터 가파도를 가기 위해 서둘렀다.

아침부터 가파도를 가기 위해 서둘렀다. 가파도행 첫배를 타기 위해 모슬포 시내에서 택시를 운진항으로 갔다.

가파도행 배 위에 오르니 산방산이 먼저 눈에 들어왔다. 1 코스에서는 성산 일출봉을 보면 내내 걸었는데 10코스와 10-1코스에서는 산방산과 송악산을 계속 보고 걸어야 했다.

이 전에 제주 본섬에서 차를 운전하고 산방산을 볼 때는 큰 느낌이 없었지만, 배를 타고 바다 건너 산방산을 보니 산의 형세가 달라 보였다. 산방산은 멀리서 보면 종 모습이지만 가까이서 보면 늠름한 왕자 같은 모습이 연상된다.

성산 일출봉이 왕관을 쓴 왕의 모습이라면 산방산은 맨머리의 왕자 모습을 떠올리게 했다. 산방산 왼쪽으로 두 개의 작은 산봉우리도 눈에 들어왔다. 그러고 보니 동쪽에 있는 올레길 1. 2코스는 성산 일출봉을, 서쪽에 있는 올레길 9·10코스는 산방산을 어디에서나 볼 수 있다.

여객선 앞으로 가니 가파도가 지척 거리이다. 가파도 넘어 마라도도 눈에 들어왔다. 멀리서 보니 가파도는 높이가 거의 없는 평평한 평야의 모습이라면 마라도는 높이가 있고 단단해 보이는 군함 모습이었다.

20여 분만에 관광선은 가파도 상동 포구 선착장에 도착했다. 가파도 선착장은 우도 선착장보다 조용하고 정돈된 느낌이다. 우도는 내리자마자 밀집한 식당과 함께 사람·스쿠터·자전거·차량 등으로 붐비었지만 여기에는 배를 타고 내리는 사람들만 있다.

올레길 길이는 4.2 킬로미터로 가파도 외곽을 도는 순환 길보다 짧다. 올레길 초입에 들어서니 민가가 나타났다. 가파도 집 지붕은 바람 때문인지 대체로 낮았다. 집 돌담을 조개로 장식하거나 집 벽을 가파도를 상징하는 그림을 새겨 놓아 눈에 띄었다.

민가를 벗어나 들판 길을 걷다 보니 상동 우물이 나왔다. 제주도 유인도 중에서 샘물이 솟아 나온 곳은 가파도가 유일하다고 한다.

올레길을 따라 섬 안쪽으로 가니 소망 전망대가 나왔다. 소망 전망대는 원래 높은 지역이 아니라 축대를 쌓아 올린 것으로 다른 지역보다 2m 정도 높다고 한다. 가파도는 해발 고도가 평균 20m에 불과할 정도로 지대가 대체로 낮다. 전망대에 오르니 제주 본섬과 한라산, 인근의 마라도와 푸른 바다를 한눈에 볼 수 있었다.

올레길은 전망대에서 들판을 가로질러 바다 쪽으로 향했다. 들판 길을 걸으니 아무런 장애물 없이 가까이에는 송악산과 산방산, 멀리서는 한라산까지 선명히 눈에 들어왔다. 한라산은 뒤에서 송악산과 산방산은 물론 제주의 오름과 바다를 묵묵히 지켜보고 있다.

올레길은 해안 길로 이어지면서 파도 소리와 함께했다. 해변으로 밀려오는 파도 소리에 발걸음도 가벼워졌다. 가파도는 마라도와 달리 해변 절벽이 없어 바다를 바로 마주 볼 수 있어 좋았다.

해변 도로 안쪽에는 선인장이 밭을 이루고 있고 다양한 색깔의 작은 들꽃들이 만발해 있었다.

갑자기 승용차가 도로에 나타나 깜짝 놀랐다. 가파도에는 차가 없는 줄 알았는데 차가 나타나 의아하기만 했다.

바닷가 한쪽에는 현무암 돌로 둘러싸인 제단이 보였다. 안내판을 보니 지금도 제관으로 뽑힌 마을 남자들이 2박 3일 동안 제단 사당에 머물며 제사를 지낸다고 한다.

올레길은 섬 동쪽 끝을 돌아섰다. 마라도와 가장 가까운 곳이다. 가파도와 마라도 사이 바다는 파도가 높고 물 색깔도 시커멓다. 마라도 주변 바다는 높은 파도로 매서운 곳이지만, 겨울철에는 대방어가 잡히는 황금 어장이라고 한다.

올레길은 하동포구를 향해 가는데 안쪽으로 『가파도 아티스트 인 레지던스』라고 쓰인 벽이 보였다. 벽 넘어 건물이 길쭉하게 들어서 있었다. 예술인이 사는 곳인지 아니면 예술 활동 공간인지 짐작이 안 갔다.

그러고 보니 가파도에는 현대식 건물이 크게 눈에 띄지 않지만 여기저기 들어서 있다. 상동 포구 앞 터미널 카페, 어업센터, 가파도 하우스 등은 제주도청과 현대카드가 『가파도 프로젝트』라는 이름 아래 건설된 시설이다.

가파도 프로젝트는 섬에 새로운 옷을 입혀주는 것이 아니라 섬이 원래 가지고 있던 모습을 찾아 그것의 가치를 발견하고 섬 주민들이 이곳에서 살아갈 수 있는 환경을 만들어주는 것을 목표로 내세운다고 한다. 프로젝트가 추구하는 목표가 좋지만 무분별한 개발은 지양되길 바랄 뿐이다.

하동 표구에 다다르니 여러 척의 어선들이 정박해있다. 섬 주민들이 생업을 하는 곳이라 주변에 식당과 카페도 눈에 띄었다.

올레길은 포구에서 섬 안쪽으로 향해 민가로 들어갔다. 민가에는 학교는 물론 보건소·우체국·도정공장 등 각종 공공시설이 보였다. 도정공장은 아마 요즈음 인기가 높은 가파도산 새싹 보리를 찧는 곳이다. 가파도 초등학교 운동장은 큰 편이지만 졸업생은 매년 한 명에 불과하다고 한다.

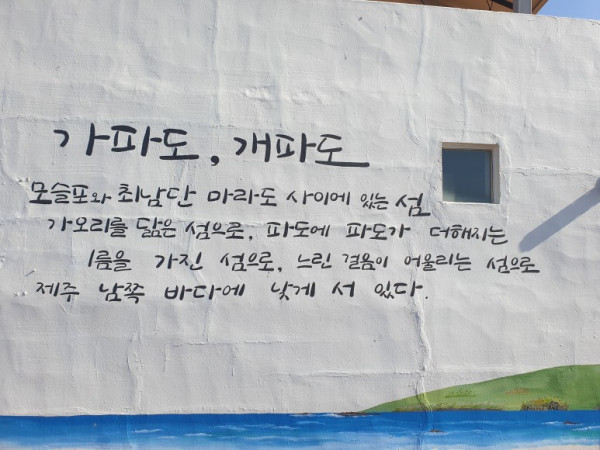

담벼락에 가파도는 가오리를 닮은 섬으로, 파도에 파도가 더해지는 이름을 가진 섬이라는 가파도 유래를 전하는 글도 쓰여 있었다.

한 시간 반 정도 올레길 걷기를 마치고 상동 선착장으로 다시 돌아왔다. 선착장 방파제 담벼락에는 외지인들의 무분별한 건축 행위를 불허한다는 현수막이 걸려 있었다.

가파도는 우도처럼 무분별한 개발의 길을 밟지 않으면 좋겠다. 우도야 비교적 큰 섬이지만 조그마한 가파도에 개발 붐이 일순간에 일면 가파도의 뛰어난 자연과 풍광은 순간적으로 가치를 잃을 것이다.

가파도는 이번에 두 번째다. 작년에 마라도를 가려다 파도가 거세서 갈 수 없어 가파도를 대신 갔었다. 당시 가파도가 모슬포와 마라도 사이에 있는 섬인지도 알지 못했고 국토의 최남서단 섬인 가거도와도 이름을 헷갈리기도 했다. 당시에는 올레길이 아니라 해안 길을 따라 섬을 쭉 한 바퀴 돌았다.

가파도는 마라도보다 면적에서 2.5 배 정도 넓고 인구수에서도 2배가량 많아 형님 섬이다. 마라도와 가파도는 여러모로 비교된다. 마라도는 사람들이 많이 찾는 유명 관광지이지만 가파도는 사람들이 사는 어촌이라는 인상을 받았다. 마라도는 여느 관광지처럼 인공으로 꾸민 시설들이 많이 있지만, 가파도는 그런 인공 시설이 많지 않다.

자연 여건으로 볼 때 마라도는 풍랑이 심하고 땅이 척박하지만, 가파도는 보리를 재배할 정도로 온화하다. 생활 여건으로 볼 때도 가파도는 태양광 발전 시설과 담수 시설을 갖춰 어느 정도 자족할 수 있지만, 마라도는 자체 발전 시설과 담수 시설이 부족이 가파도나 본섬에 의존해야 한다고 한다.

국토 최남단 형제섬인 가파도와 마라도가 외부의 힘으로 휘둘림을 당하지 않고 주민들에 의해 아름다운 풍광을 계속 유지하면서 제주도에서 가장 제주다운 곳으로 남아 있기를 소망한다.

(2020년 11월 15일)

[저작권자(c) 청원닷컴, 무단전재및 재배포 금지]

[기사 제공자에게 드리는 광고공간]